Der große Jahres-Check: Wie erfolgreich war unsere Kommunikation?

Ein ausführlicher Ratgeber für den gründlichen Jahres-Check in der Unternehmenskommunikation: Analyse und Ausrichtung für Kommunikationsstrategie, Newsroom, Contentstrategie, Content-Marketing, Social Media, Corporate Influencer, Social CEO. Mit den wichtigsten Bestandteilen und vielen Checklisten. So entsteht eine solide Basis für die erfolgreiche Kommunikation im kommenden Jahr.

Kurz vor Jahresende wird es immer ein bisschen verrückt in vielen Kommunikationsabteilungen: Ein Termin jagt den nächsten, von Weihnachtsfeiern ganz zu schweigen. Selbst wenn mit dem 31.12. nicht das Geschäftsjahr endet, sind doch viele Projekte abzuschließen. Nicht selten muss noch schnell Budget verbraucht werden, damit im Folgejahr wieder die gleiche Summe zur Verfügung steht. Da bleiben kaum Luft und Aufmerksamkeit, um grundlegende, erfolgsentscheidende Aufgaben zu bearbeiten.

Dabei ist genau jetzt ein systematischer Jahresrückblick auf alles Erreichte (und auf das Nichterreichte!) entscheidend für den Erfolg im kommenden Kommunikationsjahr. Er schafft Klarheit über Wirkung, Strukturen und Prioritäten. Er zeigt, welche Maßnahmen getragen haben, wo Routinen funktionieren und an welchen Stellen Annahmen nicht mehr stimmen.

Eine gründliche Analyse der wichtigsten Bereiche bildet die Grundlage für die Ausrichtung und die weiteren Planungen im kommenden Jahr – bis hin zu ganz konkreten Aufgaben wie Kampagnen- und Redaktionsplanungen, Contenterstellung und Social-Media-Aktivitäten.

Wie ein solcher Jahres-Check aussieht, hängt natürlich sehr stark von den jeweiligen Gegebenheiten im Unternehmen ab. Deswegen gibt es keine Patentrezepte. Hier liefere ich daher für die verschiedenen Bereiche jeweils Vorschläge für die Punkte, die es lohnt systematisch zu prüfen. Dies ist also logischerweise keine individuelle Anleitung, sondern eine Anregung zum Weiterdenken und um zu prüfen, ob die zentralen Punkte berücksichtigt sind.

Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe ich nicht. Sie haben eine Ergänzung oder einen Verbesserungsvorschlag? Schreiben Sie mir, am einfachsten auf LinkedIn.

Keine Zeit für den Jahres-Check?

Wie einleitend bereits gesagt: Gerade dann, wenn er dringend erforderlich wäre, fehlt oft die Zeit für den Jahres-Check. Die gute Nachricht: Auch Anfang des Jahres oder zum Beginn des Geschäftsjahrs ist es noch nicht zu spät dazu. Ebenso vor jeder neuen Erarbeitung in einem der genannten Bereiche. Entscheidend ist nur, dass vor den Planungen erst einmal die Bestandsaufnahme steht. So oder so sind dennoch kalendarisches Jahresende und Jahresbeginn ganz entscheidende Daten für Bilanz und Neustart in der Kommunikation.

Das kommende Jahr ist längst durchgeplant?

Dann herzlichen Glückwunsch. Damit sind Sie weiter als viele andere Kommunikationsabteilungen. Den Check können Sie trotzdem anwenden, um alle wichtigen Punkte noch einmal zu prüfen. Oder um sich bereits eine Systematik für das kommende Jahr anzulegen, beziehungsweise die vorliegende zu verbessern.

Jahres-Check: Kommunikationsstrategie

Womit sind wir gestartet, und wo stehen wir jetzt? Wann haben wir die Kommunikationsstrategie zuletzt überarbeitet, und ist sie noch auf dem neuesten Stand? Wie hat es in diesem Jahr geklappt, sie in miteinander vernetzte Teilstrategien und Kommunikationsmaßnahmen umzusetzen? Solche Fragen sollten Sie sich auf jeden Fall stellen, bevor Sie daran gehen, die Strategie für die Zukunft weiterentwickeln. Eine tragfähige, ebenso fundierte wie praxisorientierte Kommunikationsstrategie schafft Orientierung für alle Teilbereiche.

Die Analyse ergibt, wie belastbar strategische Annahmen waren und wie sie im Alltag getragen haben. Die Analyse deckt auf, wo Strukturen funktionieren und wo andererseits Teams sowie einzelne Beteiligte vielleicht ihre Entscheidungen ohne ausreichende Grundlage getroffen haben. Letzteres liefert Hinweise darauf, wie gut die Strategie tatsächlich anwendbar und von allen Mitwirkenden verinnerlicht ist. Dazu muss sie vor allem einfach und nachvollziehbar gestaltet sein.

Mehr zum Thema Kommunikationsstrategie

Einen ausführlichen Beitrag zur Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie finden Sie hier: Neustart in der Kommunikation: Der umfassende Strategie- und Ziele-Check.

Stimmen die Ziele noch, und sind die Prioritäten klar?

Viele Unternehmen formulieren Ziele so abstrakt, dass sie im Alltag keine Orientierung bieten. Daher braucht es Beispiele, konkrete Anwendungsfälle und dokumentierte praktische Erfahrungen. Waren die strategischen Ziele so formuliert, dass sich alle daran ausrichten konnten und in der Umsetzung tatsächlich auf diese Ziele eingezahlt haben?

Welche Ziele haben wir (nicht) erreicht?

Viele Kommunikationsteams formulieren sich für das Jahr ausführlich die zu erreichenden Ziele in den verschiedenen Bereichen. Erstaunlicherweise prüfen nicht alle von ihnen hinterher ebenso gründlich, ob und wie diese Ziele erreicht wurden. Gerade dies ist aber erfolgsentscheidend, bevor neue Ziele gesetzt werden. Der gründliche Check zeigt auf, was womöglich bei der erneuten Zielsetzung zukünftig besser gemacht werden kann. Denn um sie zu prüfen, müssen Ziele konkret sein. Zahlen, qualitative KPI, Kommunikations-KPI auf dem Weg dorthin: Zu jedem Ziel gehören eindeutige Messwerte, die überprüfbar machen, ob sie erreicht wurden.

Lange nicht jedes im Vorhinein formulierte, aber nicht erreichte Ziel markiert allerdings eine Niederlage. Ziele können sich im Jahresverlauf und mit sich verändernden Rahmenbedingungen wandeln.

Wie flexibel war unsere Strategie im Jahresverlauf?

Eine klare Strategie bildet die Basis für flexible Veränderungen. Gerade in diesen volatilen Zeiten sind starre Strategien von vorgestern. Der Check sollte ergeben, wie das Unternehmen interne Veränderungen, externe Impulse und neue Rahmenbedingungen berücksichtigt hat. Er erweist, ob die Strategie genügend Flexibilität bot, um neue Entwicklungen aufzugreifen, ohne die Grundausrichtung zu verlieren.

Haben wir unsere Zielgruppen erreicht?

Eine wirksame Strategie baut auf klarem Zielgruppenwissen auf. Hier wird geprüft, ob Zielgruppenbeschreibungen aktuell blieben beziehungsweise bei Bedarf aktualisiert wurden und ob das Team dazu eigene Beobachtung, Monitoring und Erkenntnisse konsequent genutzt hat. Welche Segmente wurden erreicht und wo weist die Kommunikation Lücken auf? Hier müssen unbedingt Erfahrungen und Messungen aus Teilstrategien, aus dem Monitoring und Listening (nicht nur) in Social Media zur Strategie zurückfließen.

Wie konsistent waren wir in Sachen Botschaften und Positionierung?

Botschaften wirken nur, wenn sie klar formuliert und über das Jahr erkennbar bleiben. Hier erweist sich, ob sie konsistent waren, ob sie die Positionierung stützten und ob Stakeholder diese Botschaften dem Unternehmen eindeutig zuordneten. Es wird sichtbar, ob operative Anforderungen die Linie verwässert haben. Hier spielen die Daten aus dem Monitoring ebenfalls eine große Rolle.

Daten, Monitoring und Entscheidungsgrundlagen: Passt alles?

Strategische Entscheidungen brauchen verlässliche Daten. Die Prüfung ergibt, ob KPI geeignet waren, ob das Team regelmäßig ausgewertet hat und ob qualitative Erkenntnisse ausreichend berücksichtigt wurden. Sie macht sichtbar, wo Daten fehlten und welche Auswirkungen dies auf Entscheidungen hatte: ganz elementar für die zukünftigen Planungen!

Wie haben Rollen und Strukturen funktioniert?

Eine Strategie wirkt nur, wenn alle Teams klare Rollen und Abläufe nutzen. Waren strategische und operative Aufgaben ausreichend getrennt? Haben Abstimmungswege funktioniert? Hatten alle Beteiligten Zugriff auf strategische Dokumente? Hat womöglich Überlastung die strategische Arbeit eingeschränkt? Musste operativer Aktionismus eine solide Planung ersetzen?

Wie waren die Teilstrategien verzahnt?

Strategie wirkt nur, wenn alle Teilbereiche in einem gemeinsamen Rahmen handeln. Die Analyse sollte Erkenntnisse dazu liefern, wie nahtlos Contentstrategie, Social-Media-, Corporate-Influencer- und Social-CEO-Strategie miteinander verbunden waren. Sie sollte erkennbar machen, wo Schnittstellen funktionierten und wo sie gestärkt werden müssen.

Es erweist sich, ob Inhalte, Botschaften und Aktivitäten miteinander verbunden waren oder ob sich im Jahr Brüche gebildet haben. Es ist zu erkennen, welche Elemente der Strategie stabil bleiben und wo Anpassungen nötig sind.

Was sagt die Bestandsaufnahme?

Die strukturierte Bestandsaufnahme berücksichtigt bestehende Inhalte, Maßnahmen, Resonanz, Abläufe und Sichtbarkeit. Ein Kommunikations-, Wissens- und Content-Audit liefert eine zentrale Grundlage für die Analyse. Es sollte klar werden, welche Aktivitäten Wirkung erzeugten und welche eher unnötig Ressourcen gebunden haben.

Checkliste: Kommunikationsstrategie analysieren

Ziele und Prioritäten

- Strategische Ziele klar und dokumentiert

- Prioritäten stabil

- Maßnahmen zahlen erkennbar auf Ziele ein

- Zielkonflikte dokumentiert

Strategische Relevanz

- Veränderungen berücksichtigt

- Strategie bleibt handlungsleitend

- Anpassungsbedarf erkennbar

Zielgruppen

- Zielgruppenwissen aktuell

- Beobachtung und Monitoring genutzt

- Relevante Gruppen erreicht

Botschaften

- Botschaften konsistent

- Positionierung erkennbar

- Neue Narrative geprüft

Monitoring

- KPI geeignet

- Daten regelmäßig genutzt

- Lücken sichtbar

Strukturen

- Rollen klar

- Abstimmungswege stabil

- Ressourcen ausreichend

Verzahnung/Kohärenz

- Teilstrategien verbunden

- Schnittstellen funktional

- Linie konsistent

Kohärenz

- Maßnahmen bilden ein Gesamtbild

- Brüche erkennbar

- Anpassungsbedarf benannt

Audit

- Maßnahmen vollständig erfasst

- Wirkung dokumentiert

- Relevante Erkenntnisse sichtbar

Jahres-Check: Newsroom

Für mich bildet der Newsroom beziehungsweise das Arbeiten nach dem Newsroom-Prinzip die Arbeitsgrundlage für jede zeitgemäße Unternehmenskommunikation. Der Newsroom verbindet strategische Ziele mit der täglichen Umsetzung. Er strukturiert Themen, Abläufe und Verantwortlichkeiten und schafft Klarheit für alle Beteiligten. Hier werden Inhalte zielgruppengerecht ausgespielt, Dialoge gesteuert. Hier findet das Controlling statt, und hier fließen alle Informationen wieder zurück.

Geprüft wird jetzt, wie stabil diese Strukturen getragen haben, wo Prozesse zuverlässig funktionierten und an welchen Stellen die verschiedenen Teams womöglich Reibungsverluste erlebten. So wird sichtbar, ob die Zusammenarbeit Orientierung bot oder ob fehlende Routinen die Wirkung geschwächt haben.

Dabei ist gerade das Newsroom-Thema so vielfältig und komplex, dass ich hier wiederum nur einige Eckpunkte anreißen kann.

Hat die Themensteuerung kontinuierlich funktioniert?

Eine verlässliche Themensteuerung sorgt dafür, dass relevante Inhalte frühzeitig sichtbar werden. Sie verbindet interne Entwicklungen, externe Impulse und strategische Ziele. Idealerweise wurden die Themen konsequent gepflegt und die Informationen kamen rechtzeitig im Newsroom an.

Wie stabil war die gemeinsame Planung?

Planung bildet den Kern einer funktionierenden Newsroom-Arbeit. Aus der fortlaufenden Dokumentation, die nun ausgewertet wird, sollte hervorgehen, wie effizient die Redaktionssitzungen waren, wie klar Entscheidungen dokumentiert wurden und wie verlässlich der Redaktionsplan im Alltag Orientierung bot.

Sind Rollen und Verantwortlichkeiten für alle eindeutig gewesen?

Klare Rollen erleichtern die Zusammenarbeit und reduzieren den Abstimmungsaufwand. Haben Themen- und Kanalverantwortliche ihre Aufgaben verstanden und daraus eigenverantwortliche zuverlässige Prozesse etabliert?

Wie stand es um die Produktion?

Eine funktionierende Produktion braucht klare Vorgaben und verlässliche, strukturierte Abläufe. Wir prüfen nun noch einmal, ob Inhalte im geplanten Umfang entstanden und ob Qualität, Ausrichtung und Freigaben stabil blieben. Passten die eingesetzten Ressourcen zum Output und zu dessen Wirkung? Was ist sehr gut gelaufen? Wo gab es Reibungsverluste? Welche Abläufe könnten effizienter gestaltet werden?

Wie wirkungsvoll haben wir die Inhalte distribuiert?

Distribution entscheidet darüber, ob Inhalte wirken. Dabei geht es eben nicht nur um das Aussenden von Informationen, sondern um die Steuerung von und vor allem die Teilnahme an Diskussionen. Auch hier spielen messbare KPI, quantitativ und qualitativ, eine entscheidende Rolle für die Prüfung.

Wie waren die Kanäle abgestimmt? Erfolgte das Controlling konsequent? Wissen wir, wie wir damit die Zielgruppen erreicht haben?

Wie passen Tools und Systeme zu uns?

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um noch einmal kritisch nachzufragen, ob Tools den Arbeitsfluss gestützt haben oder ob Teams Zeit durch unklare Ablagen oder unpassende Systeme verloren haben. Gibt es Innovationsbedarf? Passen alle Werkzeuge und Systeme zusammen, und gibt es keinen Wildwuchs? Haben alle Beteiligten Zugriff und nutzen Sie die Werkzeuge wirklich?

Transparenz und Zusammenarbeit sichern

Ein Newsroom lebt von verlässlichem Informationsfluss in alle Richtungen. Wie reibungslos hat dieser über das Jahr hinweg funktioniert?

Stabilität der Gesamtstruktur bewerten

Abschließend sollte der Fokus noch einmal darauf liegen, welche Routinen wirklich trugen, wo Engpässe entstanden und welche strukturellen Schwächen die operative Arbeit beeinflussten.

Checkliste: Newsroom-Strukturen und Prozesse bewerten

Themensteuerung

- Strategisch relevante Themen erkannt und umgesetzt

- Themenverantwortliche klar benannt

- Informationsfluss zuverlässig und teamübergreifend

Planung

- Regelmäßige Redaktionssitzungen mit klaren Entscheidungen

- Prioritäten eindeutig kommuniziert

- Abstimmungen dokumentiert und zugänglich

Rollen

- Zuständigkeiten klar beschrieben

- Redaktionelle Aufgaben eindeutig zugewiesen

- Unterstützung für Corporate Influencer und Social CEOs integriert

Produktion

- Produktionsabläufe klar definiert

- Qualität über das Jahr stabil

- Zeit für Abstimmung und Qualitätskontrolle ausreichend

Distribution

- Kanäle abgestimmt und planvoll genutzt

- Inhalte erreichen definierte Zielgruppen

- Veröffentlichungen strategisch begründet

Tools

- Kollaborationstools zuverlässig eingesetzt

- Zugänge und Berechtigungen eindeutig

- Dokumentation zentral geführt

Transparenz

- Informationen zeitnah geteilt

- Schnittstellen intern funktional

- Zusammenarbeit mit anderen Bereichen klar geregelt

- Relevante Entwicklungen übergreifend kommuniziert

Stabilität

- Routinen belastbar

- Engpässe klar identifiziert

- Strukturelle Schwachstellen sichtbar

- Gesamtprozess stützt strategische und operative Anforderungen

Jahres-Check: Content-Strategie

Die Content-Strategie ist eng mit einerseits der Kommunikationsstrategie und andererseits dem Content-Marketing, der Social-Media-Strategie sowie allen weiteren Bereichen verbunden, in denen Inhalte geplant, produziert und ausgespielt werden. Sie verbindet Unternehmensziele, Zielgruppen und Themen zu einem klaren Rahmen für alle Inhalte. Insofern ist es oft schwer, hier genau zu trennen. Hier schlage ich vor, sie in ihren zentralen Aspekten für sich zu betrachten und zu prüfen.

Die genaue Betrachtung sollte ergeben, wie tragfähig ihr Rahmen im Alltag war und ob Inhalte die strategische Linie unterstützt haben. Die Analyse macht sichtbar, inwiefern die Content-Strategie Orientierung bot, welche Themencluster trugen und ob die Zielgruppen tatsächlich erreicht wurden. Sie klärt auch, an welchen Stellen Strukturen fehlten oder Annahmen nicht mehr aktuell waren.

Wie trugen die thematischen Schwerpunkte uns durch das Jahr?

Eine Content-Strategie stützt sich auf klar definierte Themenfelder. Der Check bringt an den Tag, ob diese Themencluster Orientierung boten oder ob das Team im Alltag davon abwich. Er klärt, welche Themen die größte Aufmerksamkeit erzeugten, welche kaum Resonanz fanden und welche Inhalte die strategischen Ziele besonders stark stützten. Eine stabile Themenarchitektur erleichtert Planung und Priorisierung. Hier ist zu sehen, ob die Struktur ausreichend klar war oder ob fehlende Abgrenzungen zu Streuverlusten führten.

Waren unsere Inhalte nützlich und relevant?

Content wirkt nur, wenn er tatsächlichen Nutzen liefert. Aus der Betrachtung sollte hervorgehen, ob Inhalte für Zielgruppen relevant waren, ob sie echte Probleme adressierten und ob sie ausreichend Expertise, Tiefe und Nützlichkeit boten. Ebenso wichtig: wo die Inhalte klar strukturiert waren und wo sie an Zielgruppeninteressen vorbeigingen.

Haben wir die Zielgruppenbedürfnisse getroffen?

Eine wirksame Content-Strategie entsteht aus präzisem Zielgruppenwissen. Basierten unsere Inhalte auf klaren Erkenntnissen? Oder hat das Team in Wirklichkeit auf Annahmen vertraut, die im Laufe des Jahres nicht aktualisiert wurden? Haben die Inhalte unterschiedliche Bedürfnisse, Informationsstände und Nutzungsgewohnheiten ausreichend berücksichtigt?

Wie stand es um die Qualitätsstandards?

Kontinuierlich hohe Qualität entsteht aus definierten Standards. Das funktioniert nur, wenn das Team einheitliche Kriterien nutzte, wenn die Qualität über das Jahr stabil blieb und wenn Inhalte sorgfältig recherchiert, klar strukturiert und zielgruppengerecht formuliert waren.

Die Analyse erweist, ob solche Routinen existierten und konsequent genutzt wurden oder ob Inhalte zu stark von individueller Handschrift abhingen. Letzteres ist immer ein Balanceakt: Individuelle Stärken sollen genutzt, aber dennoch unabhängig von einzelnen Personen Standards geschaffen werden, die auf Dauer einzuhalten sind. Dabei geht es immer um Machbarkeit und Ressourcenschonung: Qualitätsstandards zu setzen bedeutet zu entscheiden, wo Premium-Content erforderlich ist und wo sich mit vergleichsweise wenig Aufwand vertretbare Inhalte erzeugen lassen.

Wie waren die Content-Formate im Kontext zu bewerten?

Multimediale Formate müssen zur Plattform, zu den Botschaften und zu den Zielgruppen passen. Welche Formate haben funktioniert? Welche Ressourcen haben sie jeweils gebunden? Wie stand dies jeweils Relation zur erzielten Wirkung? Inhalte brauchen nicht immer aufwändig produzierte Premium-Formate. Die Analyse klärt, ob Blog- oder Magazinbeiträge, Artikel, Videos, Social Posts oder Newsletter jeweils sinnvoll eingesetzt wurden. Sie berechnet, in welchem Verhältnis der Aufwand und die Wirkung standen.

Wie funktionierten die Abläufe von Entwicklung über Veröffentlichung bis zum Controlling?

Content entsteht entlang klarer Schritte: Themenentwicklung, Planung, Recherche, Produktion, Review, Freigabe, Veröffentlichung. Der Jahres-Check listet auf, an welchen Stellen diese Schritte flüssig liefen oder wo Teams Zeit verloren. Er belegt an Beispielen, wo die interne Zusammenarbeit funktionierte, ob Verantwortliche ausreichend Informationen erhielten und ob Abstimmungen mit anderen Bereichen zuverlässig waren. – Eigentlich gehört diese Fragestellung natürlich zum vorigen Abschnitt über den Newsroom, an den die Contentstrategie angebunden ist. Aber es kann nicht schaden, sich dies alles hier noch einmal zu vergegenwärtigen.

War die Verknüpfung mit der Customer Journey sichergestellt?

Das Thema Customer Journey ist ebenfalls ein großes, das auf der strategischen Ebene startet, im Newseroom-Prinzip eine große Rolle spielt und sich natürlich weiter in die einzelnen Teilbereiche und Kampagnen fortsetzt. Innerhalb der Content-Strategie lässt sich prüfen, ob und wie die Inhalte verschiedene Phasen der Customer Journey abdecken. Haben die Inhalte Orientierung geboten, Wissen aufgebaut oder Entscheidungen unterstützt? Hat Content an bestimmten Punkten der Reise gefehlt oder waren Inhalte zu stark auf wenige Phasen fokussiert?

Wie lernen wir aus Resonanz und Wirkung?

Auch hier befinden wir uns eigentlich wieder im Newsroom, in dem die Umsetzung der Contentstrategie aufgehängt ist. Bezogen auf diese: Der Rückblick untersucht, welche Inhalte Resonanz erzeugten und welche kaum wahrgenommen wurden. Er umfasst quantitative Kennzahlen und qualitative Beobachtungen. Dabei geht es nicht um kurzfristige Erfolgsmessung, sondern darum zu verstehen, welche inhaltlichen Muster tragen und welche Zielgruppen wie reagieren. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für Anpassungen im kommenden Jahr.

Checkliste: Content-Strategie im Rückblick prüfen

Themenarchitektur

- Themencluster klar definiert und nutzbar

- Thematische Schwerpunkte im Jahresverlauf stimmig

- Inhalte ordnen sich sichtbar in Themenstruktur ein

Nutzen

- Inhalte bieten spezifisches, relevantes Wissen

- Inhaltliche Tiefe angemessen

- Aktualität und Relevanz regelmäßig geprüft

Zielgruppen

- Zielgruppenwissen aktuell und praxistauglich

- Inhalte berücksichtigen unterschiedliche Informationsbedürfnisse

- Listening und Monitoring genutzt

- Zielgruppenresonanz dokumentiert

Qualitätsstandards

- Einheitliche Qualitätskriterien vorhanden

- Inhalte konsistent formuliert

- Review- und Qualitätssicherungsprozesse genutzt

Formate

- Formatwahl nachvollziehbar

- Aufwand und Wirkung im Verhältnis

- Formate passen zu Plattformen und Zielgruppenbedürfnissen

Prozesse

- Arbeitsschritte klar definiert

- Abläufe stabil und nachvollziehbar

- Abstimmungen funktionieren teamübergreifend

Customer Journey

- Inhalte decken relevante Journey-Phasen ab

- Nutzerführung erkennbar

- Lücken oder Überfokussierungen sichtbar

- Inhalte stützen Entscheidungsprozesse

Wirkung

- Kennzahlen geeignet und regelmäßig ausgewertet

- Qualitative Resonanz analysiert

- Erfolgreiche Inhalte identifiziert

- Erkenntnisse für kommende Planung nutzbar

Jahres-Check: Content-Marketing

Hier geht es um die Umsetzung der Content-Strategie für das Content-Marketing, selbstverständlich auch wieder gesteuert über den Newsroom. Erfolgreiches Content-Marketing bedeutet, dass Inhalte eindeutig auf eigene Ziele einzahlen, indem sie die Bedürfnisse der Zielgruppen treffen.

Wie nahtlos hat diese Verbindung in Planung, Produktion und Redaktionsalltag funktioniert? Hat das Team sich konsequent auf strategische Ziele ausgerichtet? Finden wir im publizierte Inhalte, bei denen wir keinen klaren Nutzen für unsere Zielgruppen beschreiben können oder nicht wissen, wie sie auf unsere Ziele einzahlten? Hier analysieren Sie, wie effektiv Ressourcen eingesetzt wurden und welche Formate oder Maßnahmen tatsächlich Wirkung erzeugten. Auch dies ist wiederum eng verknüpft mit dem in den vorigen Abschnitten Beschriebenen, kann also eigentlich nicht isoliert betrachtet werden.

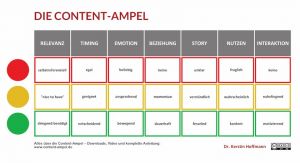

Die Content-Ampel: Der schnelle und gründliche Qualitätscheck für alle Inhalte

Wie produziert man Inhalte, die die gewünschten Empfänger wirklich erreichen, die Beziehungen aufbauen, die zu den strategischen und Kommunikationszielen des Unternehmens beitragen? Meine Erfahrung aus vielen Beratungen: Selbst wenn die Content-(Marketing-)Strategie gründlich geplant und sorgfältig umgesetzt wird, hapert es in den meisten Unternehmen an wirkungsvollen Kriterien und Werkzeugen, um die Qualität der eigenen Inhalte stets aufs Neue genau einzuschätzen. Es gibt eine Reihe von Systemen und Methoden, die aber alle recht komplex sind – weswegen man sie im Berufsalltag unter Zeitdruck dann oft doch nicht jedes Mal einsetzt. Daher habe ich ein ebenso einfaches wie gründliches Tool entwickelt: die Content-Ampel. Hier gibt es die Content-Ampel zum Download mit ausführlicher Anleitung. Inklusive einer englischen Version.

Waren Ziele und KPI valide?

Eine systematische Auswertung beginnt mit der Frage, ob Ziele und KPI geeignet waren, Wirkung sichtbar zu machen. Der Check sollte Aussagen darüber ermöglichen, ob die gewählten KPI tatsächlich die Wirkung abbildeten oder ob sie lediglich Aktivität maßen. Er klärt auch, ob das Team KPI regelmäßig nutzte oder ob Kennzahlen zwar existierten, aber im Alltag keine Entscheidungen beeinflussten.

Waren die Inhalte wirkungsvoll?

Wirksames Content-Marketing erzeugt Muster. Identifizieren Sie diese Muster, indem Sie beurteilen, welche Inhalte Aufmerksamkeit, Resonanz und Weiterverbreitung erzeugten und wie das geschah. Die Analyse betrachtet nicht nur Reichweiten und Interaktionen, sondern zudem inhaltliche Merkmale: Tiefe, Struktur, Klarheit, Bezug zu Zielgruppenbedürfnissen und Anschlussfähigkeit.

Welche Kanäle waren die stärksten?

Content-Marketing umfasst verschiedene Kanäle, die unterschiedliche Rollen übernehmen. Aber welche Kanäle haben im Jahresverlauf tatsächlich Wirkung erzeugt? Wo stimmten Aufwand und Nutzen? Wo verpufften Ressourcen? Haben die Kanäle miteinander verzahnt gearbeitet? Oder wurden zu viele Inhalte isoliert veröffentlicht, ohne strategische Verbindung zwischen Website, Social Media, Newsletter oder externen Plattformen?

Wie stand es um die Sichtbarkeit?

Die richtige Distribution entscheidet darüber, ob und wie die Inhalte ihre Zielgruppen erreichen. Wie haben unsere Distributionsroutinen funktioniert? Haben wir es durchgehend geschafft, Inhalte systematisch über geeignete Kanäle auszuspielenund ob das Team aktive Maßnahmen genutzt hat, um die Sichtbarkeit zu steigern.

Waren die Ressourcen effizient eingesetzt?

Content-Marketing verlangt Zeit, Expertise und Abstimmung. Werten Sie aus, ob Ressourcen angemessen eingesetzt wurden oder ob Prozesse unnötig viel Zeit und Aufwand verbraucht haben. Sie klärt auch, ob Aufgaben im Team sinnvoll verteilt waren und wie die interne und externe Unterstützung funktionierte. Hier betrachten wir also nicht nur den Output, sondern auch die eingesetzten Mittel. Die Ergebnisse dieser Betrachtung sollten sich auf die Ressourcenverteilung im Folgejahr auswirken.

Wie nutzen wir die qualitative Resonanz?

Kennzahlen liefern nur einen Teil der Wahrheit, meistens sogar einen relativ kleinen. Entscheidend ist die inhaltliche, qualitative Auswertung: Welche Fragen stellten unsere Zielgruppen? Welche Erwartungen äußerten sie? Welche unserer Themen lösen längere Diskussionen oder fachliche Gespräche aus? Qualitativen Signale sind erforderlich um zu verstehen, wie Zielgruppen Inhalte nutzen und welche Themen für sie relevant bleiben.

Was fehlte?

Eine systematische Auswertung benennt nicht nur erfolgreiche Inhalte, sondern ebenso die Lücken. Welche Themen blieben womöglich unterrepräsentiert blieben, obwohl Zielgruppen Interesse signalisierten? Finden wir rückblickend Inhalte, die zu oberflächlich waren oder zu viel Kontext voraussetzten, um verstanden zu werden? Ein differenziertes Verständnis dieser Lücken hilft, Themenplanung und Formate im kommenden Jahr gezielt weiterzuentwickeln.

Checkliste: Content-Marketing systematisch auswerten

Ziele und KPI

- Ziele klar definiert und kommuniziert

- KPI geeignet, um Wirkung abzubilden

- Daten regelmäßig erhoben und genutzt

Wirkungsmuster

- Erfolgreiche Inhalte nach inhaltlichen Kriterien identifiziert

- Mechanismen von Resonanz und Weiterverbreitung analysiert

- Unwirksame Inhalte klar benannt

- Muster für zukünftige Planung abgeleitet

Kanäle

- Rolle jedes Kanals klar definiert

- Kanalbeiträge zur Gesamtwirkung sichtbar

- Verzahnung der Kanäle nachvollziehbar

- Nicht performante Kanäle eindeutig identifiziert

Distribution

- Distributionsroutinen klar beschrieben

- Inhalte konsequent verbreitet

- Zielgruppen über passende Kanäle erreicht

- Potenziale für bessere Sichtbarkeit identifiziert

Ressourcen

- Aufgaben sinnvoll verteilt

- Interne und externe Ressourcen effizient genutzt

- Engpässe und Verbesserungsbedarf identifiziert

Qualitative Resonanz

- Rückmeldungen der Zielgruppen dokumentiert

- Hinweise für Themenentwicklung aufgenommen

- Diskussionsimpulse ausgewertet

Lernfelder

- Inhaltliche Lücken klar benannt

- Relevante Themen unterrepräsentiert oder überrepräsentiert

- Formate mit Anpassungsbedarf sichtbar

- Erkenntnisse für zukünftige Planung formuliert

Jahres-Check: Social-Media-Strategie

Im Grunde kann man die Social-Media-Strategie und ihre Umsetzung gar nicht isoliert betrachten, sondern immer nur in enger Anbindung an alle hier bereits genannten und noch folgenden Teilbereiche. Vor allem ist sie eng mit der Content-Strategie und dem Content-Marketing verbunden. Wie gut sie funktioniert, hängt davon ab, wie eng das Social-Media-Team mit den anderen Kommunikationsbereichen zusammenarbeitet – einmal mehr: Stichwort: Newsroom. Mehrere der folgenden Punkte sind an anderer Stelle vielfach schon genannt, aber hier noch einmal im Speziellen anzuwenden.

Die unternehmensweite Social-Media-Strategie verbindet Ziele, Botschaften, Plattformen und Rollen zu einem klaren Handlungsrahmen. Es gilt zu ermitteln, wie tragfähig dieser Rahmen im Alltag war, wie die Teams aufeinander abgestimmt arbeiteten und ob Social Media ihre strategische Funktion erfüllten. Die Analyse macht sichtbar, ob Inhalte Zielgruppen erreicht haben, ob Dialoge sinnvoll geführt wurden und ob Strukturen die Zusammenarbeit unterstützten oder behinderten. Wie hat das Unternehmen auf Entwicklungen in der digitalen Öffentlichkeit reagiert?

Wie steht es um die spezifischen Ziele?

Heruntergebrochen auf die Social-Media-Aktivitäten: Hier steht eine Überprüfung der gesetzten Ziele an, und wie erfolgreich sie erreicht wurden. An dieser Stelle ist zu klären, ob Social Media als integraler Bestandteil der Gesamtkommunikation agierten und auf deren Ziele eingezahlt haben. Oder ob womöglich Plattformaktivitäten isoliert blieben.

Wie gründlich haben wir die Plattformen verstanden und genutzt?

Plattformen unterscheiden sich hinsichtlich Zielgruppen, Tonalität, Formaten und Funktionen. Ist es wirklich so, dass wir die Plattformen mit klaren Rollen genutzt haben? Oder entdecken wir, dass wir viele Inhalte über alle Kanäle hinweg beliebig publiziert haben? In der Analyse sollte sichbar werden, welche Plattformen verlässlich Reichweite erzeugten, wo relevante Zielgruppen aktiv waren und welche Kanäle Ressourcen gebunden haben, ohne ausreichende Wirkung zu erzielen.

Haben wir gesendet oder mitgeredet?

Social-Media-Kommunikation funktioniert nur, wenn Inhalte Dialoge ermöglichen; wenn das Unternehmen dort präsent ist und mitdiskutiert, wo die Zielgruppen sich aufhalten. Der Jahres-Check sollte erweisen, ob Inhalte nützlich, verständlich und anschlussfähig waren oder ob sie lediglich formal präsent waren. Er klärt, ob das Unternehmen im Jahresverlauf echte Dialoge führte oder ob Kommunikation überwiegend einseitig nach dem Sender-Empfänger-Prinzip blieb. Wo sind Dialoge entstanden? Wo sind vielleicht Nachfragen oder Reaktionen unbeantwortet geblieben? Womöglich gilt es hier, die Ressourcen neu zu verteilen, damit mehr Zeit für Gespräche bleibt.

Wie steht es um Governance und (Krisen-)Sicherheit?

Eine Social-Media-Strategie braucht klare Richtlinien, Verantwortlichkeiten und Sicherheitskonzepte. Dass Leitlinien existieren, setze ich voraus. Aber es lohnt sich, regelmäßig zu prüfen, ob sie noch aktuell sind, ob Teams sie nutzten und ob sie in der konkreten Anwendung ausreichend Orientierung boten. Er klärt auch, ob Verantwortlichkeiten eindeutig verteilt waren, ob Moderation funktionierte und ob Risiken sichtbar wurden. Social Media konfrontieren Unternehmen auch mit kritischen Situationen. In der Rückschau sollte Klarheit darüber entstehen, wie das Unternehmen auf solche Momente reagierte. Er klärt, ob Moderation funktionierte, ob Verantwortliche schnell zugriffen und ob das Team angemessen kommunizierte. Die Analyse zeigt, ob das Unternehmen vorbereitet war oder ob einzelne Situationen unkoordiniert verliefen.

Wie hat die unternehmensweite Zusammenarbeit geklappt?

Social-Media-Kommunikation gelingt nur, wenn Teams gemeinsam handeln. Rückblickend über einen längeren Zeitraum kann man oft besser sehen, wie die Kommunikationsbereiche und weitere Abteilungen, etwa HR, Kundenservice und Fachbereiche, zusammenarbeiteten. Er klärt, ob Informationen rechtzeitig flossen, ob Prozesse klar definiert waren und ob interne Erwartungen an die Arbeit im Social Web übereinstimmten.

Sind wir noch am Puls der Zeit?

Digitale Medien und Öffentlichkeiten verändern sich schnell. Prüfen Sie, wie zielsicher das Unternehmen Entwicklungen beobachtete und einschätzte. Er klärt, ob Teams relevante Trends frühzeitig erkannten, ob Entscheidungen auf fundierten Einschätzungen beruhten und ob das Unternehmen Plattformveränderungen oder gesellschaftliche Debatten angemessen einordnete.

Wo liegen die strategischen Hebel für die Gesamtkommunikation?

Insgesamt sollte sich zeigen, wie Social Media die Gesamtkommunikation beeinflussten. Sie macht sichtbar, welche Aktivitäten strategische Wirkung erzeugten, wo Dialoge Vertrauen stützten und welche Inhalte Reputation aufbauten. Sie klärt auch, wo Social Media vielleicht Potenziale boten, die das Team im Jahr nicht genutzt hat.

Checkliste: Unternehmensweite Social-Media-Strategie analysieren

Ziele und Ausrichtung

- Ziele klar definiert und mit Gesamtkommunikation abgestimmt

- Plattformaktivitäten stützen strategische Prioritäten

- Anpassungsbedarf sichtbar dokumentiert

Plattformen

- Rollen der Plattformen eindeutig beschrieben

- Zielgruppen pro Kanal beschrieben

- Aufwand und Wirkung im Verhältnis

- Nicht wirksame Plattformen identifiziert

Inhalte und Dialog

- Inhalte strukturiert, nützlich und zielgruppenorientiert

- Dialoge regelmäßig und verlässlich geführt

- Rückmeldungen beantwortet und genutzt

- Gesprächsverläufe dokumentiert

Governance

- Richtlinien aktuell und praxistauglich

- Moderation verlässlich umgesetzt

- Sicherheits- und Krisenprozesse etabliert

Risiken und Krisen

- Frühwarnsystem etabliert

- Verantwortlichkeiten in Krisen sind allen bekannt

- Kritische Situationen dokumentiert

- Reaktionen strukturiert und nachvollziehbar

- Lerneffekte für zukünftige Vorfälle benannt

Interne Zusammenarbeit

- Schnittstellen zwischen Bereichen beschrieben

- Informationsfluss zuverlässig

- Erwartungen intern abgestimmt

- Rollen für Social-Media-Unterstützung eindeutig

Trendbeobachtung

- System etabliert

- Relevante Entwicklungen frühzeitig erkannt

- Entscheidungen auf fundierten Einschätzungen

- Veränderungen auf Plattformen berücksichtigt

- Auswirkungen auf Strategie klar benannt

- Informationen allen zugänglich

Wirkung

- Beitrag jedes Kanals zur Gesamtwirkung sichtbar

- Resonanz und Reichweite sinnvoll bewertet

- Strategische Hebel identifiziert

- Erkenntnisse für zukünftige Planung nutzbar

Jahres-Check: Corporate-Influencer-Programm

Keine Reichweite ohne sichtbare Köpfe aus dem Unternehmen: Ein Corporate-Influencer-Programm wirkt an der Schnittstelle zwischen Menschen, Organisation und öffentlicher Wahrnehmung. In der Rückschau über ein Jahr hinweg und mit etwas Abstand lässt sich beobachten, wie dieses Zusammenspiel funktioniert hat und welche Rollen die Beteiligten im digitalen Raum eingenommen haben. Er klärt, wie sichtbar und relevant die Inhalte waren, wie stark die internen Strukturen trugen und wie sicher sich die beteiligten Personen bewegten. Dazu gehört zu prüfen, ob sie genügend unterstützt worden sind. Haben wir ausreichend Orientierung geboten? Wurde das Programm als strategischer Bestandteil der Gesamtkommunikation wertgeschätzt?

An dieser Stelle gehe ich auf einige Eckpunkte ein, die ich für den Jahrescheck für besonders relevant halte. Viele weitere ausführliche Beiträge zum Thema finden Sie in dieser Übersicht.

Mehr zum Thema Corporate-Influencer-Strategie

Liegt es an der Bezeichnung? An der internen Argumentation in manchen Firmen? An der Außendarstellung einiger besonders exponierter Köpfe, etwa auf LinkedIn? Fakt ist: In vielen Unternehmen werden Corporate-Influencer-Programme nach wie vor als optional betrachtet. Manchmal gar als eine Art nettes Incentive für die Mitarbeitenden, das aber für den Markenerfolg eher nachrangig sei. Oder allenfalls im Marketing eine Rolle spielt. Und das gilt sowohl für Organisationen, die bereits ein Programm haben, als auch für solche, in denen man noch darüber nachdenkt – oder das Vorhaben auf die lange Bank schiebt, weil zunächst alles andere wichtig ist. Ein Irrtum, der schwere Folgen haben kann. Jedes Unternehmen muss sich heute mit dem Thema auseinandersetzen, weil es ein zutiefst strategisches ist. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum ein Corporate-Influencer-Programm eine unverzichtbare Säule der Kommunikations- und der Unternehmensstrategie bildet – und wie es dazu beiträgt, das Potential der Marke zu entfalten sowie die Organisation zukunftsfähiger zu machen.

Aus Strategie geboren: Warum Corporate-Influencer-Programme kein Luxus sind.

Wie waren die Corporate Influencer strategisch eingebettet?

Ein Corporate-Influencer-Programm entfaltet Wirkung, wenn es einerseits klar in die Kommunikationsstrategie eingebettet ist, aber andererseits den Beteiligten größtmögliche Freiheit und Selbstwirksamkeit zutraut. Ich kann es nur immer wieder betonen: Ein Corporate-Influencer-Programm ist keine Marketing-Maßnahme. Aber gerade wenn es nicht als solche verstanden wird, kann es größtmögliche Wirkung erzielen, und zwar weit über das Marketing hinaus. Dazu brauchen die Beteiligten Informationen und Anbindung. War dies über das Jahr hinweg gewährleistet? Haben wir die Ziele des Programms wirklich so eindeutig formuliert, das alle Mitwirkenden die diese Ziele verstanden haben? Haben alle Bestandteile des Programms darauf eingezahlt?

Waren Rollen und Erwartungen klar?

Corporate Influencer brauchen klare Leitplanken, innerhalb derer sie ihre eigene Kommunikationsstrategie verfolgen. Wer glaubt, die Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter aus der Belegschaft seien Sprachrohre für Unternehmensbotschaften, hat Grundlegendes nicht verstanden. Daher ist an dieser Stelle sinnvollerweise nochmals zu klären, ob das Prinzip von allen im Unternehmen verstanden ist, insbesondere von der Unternehmensleitung.

Haben Befähigung und Unterstützung gestimmt?

Programme entwickeln sich nur weiter, wenn Unternehmen ihre Corporate Influencer konsequent unterstützen. Haben in diesem Jahr die Schulungen, Briefings, Guidelines und redaktionelle Unterstützung ausgereicht? Erhielten die Corporate Influencer im Jahresverlauf genug Orientierung erhielten, so dass sie passende Inhalte entwickeln konnten? Sind die Programmverantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel und Möglichkeiten auf individuelle Bedürfnisse eingegangen? Stimmte die rechtliche Schulung und Unterstützung? Gab es zeitnah Hilfe bei Problemen (siehe der folgende Absatz)?

Risiken und Belastungen identifizieren

Corporate Influencer bewegen sich in öffentlich sichtbaren Räumen. Dazu sollte das Programm die Risiken angemessen adressieren, etwa für den Umgang mit persönlichen Angriffen, kritischen Reaktionen, hohen Erwartungslasten oder Rollenkonflikten. Haben die Beteiligten ausreichende Rückendeckung erhalten? Gab es Abläufe und Mechanismen, um Risiken frühzeitig zu erkennen?

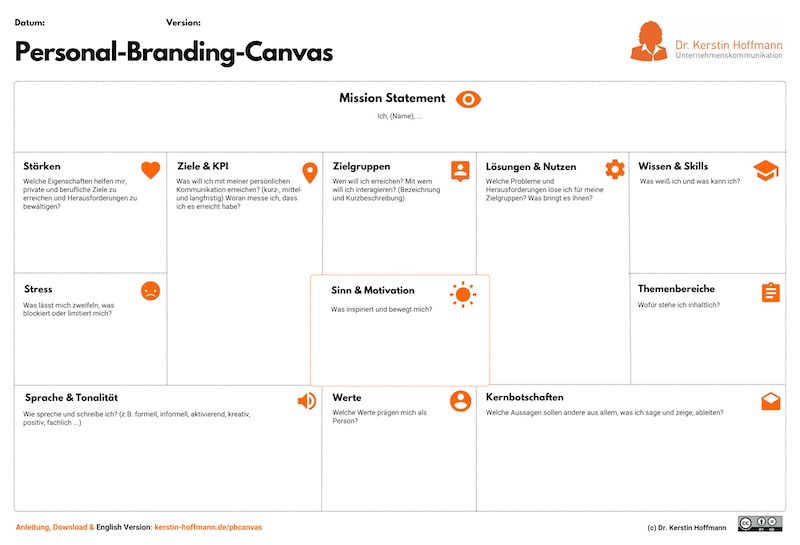

Der Personal-Branding-Canvas: Wertvolles Tool für Social CEOs, Corporate Influencer und Persönlichkeiten

Der Personal-Branding Canvas ist ein wertvolles Werkzeug aus meiner Beratungspraxis, das ich kostenlos zur Verfügung stelle. Es hilft Persönlichkeiten und speziell Corporate Influencern dabei, Ihre persönliche Kommunikationsstrategie fundiert, aber zugleich mit Leichtigkeit und Freude zu erarbeiten.

Hier geht es zur Tool-Seite mit Download und ausführlicher Anleitung.

Wie stand es um Sichtbarkeit und Reichweite?

Corporate Influencer wirken nicht allein durch Reichweite, sondern durch Vertrauen, Relevanz und persönliche Netzwerke. Daher kann es keine übergreifenden KPI geben, denn jeder und jede sollte eine eigene persönliche Kommunikationsstrategie entwickeln. Vorsicht ist daher bei der Analyse geboten: Wenn die Beteiligten ihre Kennzahlen freiwillig melden, lohnt sich natürlich eine Auswertung, über das gesamte Programm hinweg. Diese Analyse umfasst quantitative Signale und qualitative Rückmeldungen. Aber sie kann nicht mit demselben Maß gemessen werden wie die professionelle Unternehmenskommunikation.

Wie hat das Zusammenspiel mit der Gesamtkommunikation geklappt?

Obgleich wenn sie eigenständig und selbstverantwortlich handeln: Corporate Influencer brauchen Anschluss an die redaktionellen Strukturen. Hier bekommen sie einerseits Informationen und gegebenenfalls redaktionelle Unterstützung. Andererseits können sie, wenn die Abläufe entsprechend funktioniert, wertvolle Impulse und Erfahrungen zurück in das Unternehmen senden. Wo hat das Zusammenspiel reibungslos funktioniert? Entstanden an manchen Stellen Informationslücken? Waren Themen im Newsroom verankert und klar kommuniziert, so dass die Mitwirkenden sich dort Inspiration holen und auf das Unternehmen beziehen konnten? Waren also die Corporate Influencer in die Contentstrategie eingebunden, also hinreichend informiert und motiviert, strategische Botschaften auf ihre eigene Weise zu unterstützen?

Was sagt der Blick nach innen?

Corporate Influencer wirken auch und zuallererst nach innen. An dieser Stelle sollte eine ehrliche Reflexion darüber stehen, wie das Programm die interne Zusammenarbeit beeinflusste, welche kulturellen Impulse es setzte und ob andere Mitarbeitende das Programm unterstützten oder skeptisch betrachteten. Analysieren Sie, ob die interne Akzeptanz stabil war oder ob neue Spannungen entstanden. Wie diese Analyse aussieht, muss – wie bei vielen anderen Punkten – individuell erarbeitet werden.

Wie hat sich das Programm entwickelt?

Zusammenfassend sollte klar werden, wie sich das Programm im Jahr entwickelte: Welche Formate haben funktioniert? Welche Ansätze sollten weiterentwickelt werden? Hier wird sichtbar, welche Personen zusätzliche Unterstützung benötigen, wo das Programm wachsen kann und an welchen Stellen neue Prioritäten nötig sind.

Checkliste: Corporate-Influencer-Programm evaluieren

Strategische Einbettung

- Ziele für alle nachvollziehbar definiert und kommuniziert

- Programm an die Gesamtkommunikation angebunden und von dieser unterstützt

- Schnittstellen mit und Beteiligung von anderen Bereichen geschaffen

- Abgrenzung zu anderen Bereichen und Formaten eindeutig

Rollen und Erwartungen

- Rollen der Beteiligten klar beschrieben

- Erwartungen realistisch und transparent

- Persönliche Verantwortung klar kommuniziert

Befähigung und Unterstützung

- Guidelines und Leitplanken sinnvoll und nachvollziehbar kommuniziert

- Schulungen und Workshop-Programm wird angenommen

- Regelmäßige Briefings und redaktionelle Begleitung

- Unterstützung für individuelle Bedürfnisse gesichert

- Orientierung für Umgang mit kritischen Situationen vorhanden

Kulturelle Aspekte

- Interne Akzeptanz sichtbar

- Programm stärkt digitale Reife

- Positive kulturelle Effekte erkennbar

- Potenzielle interne Spannungen dokumentiert

Risiken und Belastungen

- Kritische Situationen strukturiert erfasst

- Rückhalt für Beteiligte klar

- Belastungen frühzeitig erkannt

- Routinen für den Umgang mit Risiken vorhanden

Lernfelder

- Erfolgreiche Ansätze klar benannt

- Verbesserungsbedarf in Programmentwicklung sichtbar

- Weiterentwicklungsbedarf definiert

- Prioritäten für das kommende Jahr ableitbar

Social-CEO-Strategie überprüfen

Eine Social-CEO-Strategie verbindet Sichtbarkeit, Haltung und strategische Orientierung. Viel enger als die meisten Corporate Influencer sind Vorstand und Führungskräfte eng mit den Unternehmenszielen verbunden und unterstützen diese. Wie hat diese Verbindung über das Jahr hinweg getragen? Welche Wirkung erzeugte die Präsenz der Führungskraft? Die Analyse klärt, ob Positionierung und Themen stimmig blieben, ob Inhalte Zielgruppen erreichten und ob interne Strukturen die Führungskraft ausreichend unterstützten. Das liefert Anhaltspunkte darüber, wie das Unternehmen mit Chancen und Risiken umging und wie konsequent die Social-CEO-Aktivitäten in die Gesamtkommunikation eingebettet blieben.

Mehr zum Thema Social CEO

Große Sichtbarkeit bringt große Verantwortung mit sich. Top-Management, Vorstand und andere Führungskräfte müssen heute in den Medien und in den sozialen Netzwerken präsent sein. Was sie dort äußern, wirkt sich ebenso auf das Image der Marke und den Unternehmenserfolg wie auf ihre persönliche Position aus. Mein neuestes Buch befasst sich ausführlich mit diesem Thema.

Auf dieser Seite finden Sie viele weitere Inhalte und Informationen rund um das Thema Social CEO..

Stimmten Positionierung und Themenfokus?

Eine Social-CEO-Strategie beruht auf einer klaren Positionierung. Ist diese Positionierung über das Jahr hinweg konsistent geblieben? Wie können wir messen, ob die gewählten Themen tatsächliche Relevanz hatten? Ist es tatsächlich so, dass die Inhalte Orientierung vermittelten? Oder haben w womöglich operative Anforderungen den Themenfokus verwässert? Vor allem: Hat sich die öffentliche Wahrnehmung entsprechend dem Selbstbild und den eigenen Erwartungen entwickelt? Hat der oder die Social CEO die gewünschte Autorität und Thought Leadership erreicht?

Haben die Aktivitäten die Erwartungen erfüllt?

Social CEOs brauchen Präsenz, die nicht von Aktionismus getrieben ist, sondern von inhaltlicher Klarheit. Die Betrachtung macht sichtbar, wie häufig und wie regelmäßig Beiträge entstanden und ob sie qualitativ den gesetzten Ansprüchen entsprachen. Er klärt, ob Inhalte Substanz boten, ob sie Fragen aufgriffen und ob sie strategisch relevante Impulse setzten. Boten die Beiträge Raum für Dialog? Oder erschienen etliche von ihnen nur punktuell, ohne erkennbare Linie?

Wie stand es um Dialogführung und Resonanz?

Social CEOs prägen Wahrnehmung maßgeblich durch Dialog. Hat tatsächlich genügend Interaktion mit relevanten Zielgruppen stattgefunden, oder gibt es hier noch Luft nach oben? Wurden Rückmeldungen zeitnah beantwortet? Hat die betreffende Führungskraft Gespräche angestoßen – oder doch überwiegend gesendet? Können wir nachweisen, dass die geführten Dialoge Vertrauen stärkten?

Haben Unterstützung und Zusammenarbeit geklappt?

Eine Social-CEO-Strategie gelingt nur, wenn sie unterstützt wird. Wie und in welchem Umfang dies geschieht, hängt von vielen organisatorischen ebenso wie persönlichen Gegebenheiten ab. Wie hat diese strukturelle Unterstützung entsprechend den Planungen funktioniert? Klären Sie, ob Briefings, Themenvorschläge, redaktionelle Unterstützung sowie Monitoring ausreichten und ob die zur Verfügung stehenden Ressourcen sinnvoll eingesetzt waren. An dieser Stelle können bereits Erwartungen an das Folgejahr formuliert werden, denn es müssen ja Budgets geplant werden.

Wie waren wir auf Risiken und Krisen vorbereitet?

Social CEOs bewegen sich in besonders sichtbaren Räumen. Wie hat das Unternehmen insgesamt auf kritische Situationen reagiert? War die Führungskraft entsprechend ausreichend vorbereitet und sichtbar beteiligt? Hat das Team Risiken früh erkannt und dem oder dr Social CEO e, ob klare Prozesse bestanden und ob das Unternehmen der Führungskraft verlässlich den Rücken gestärkt?

Wie war die Social-CEO-Strategie in die Gesamtkommunikation eingebettet?

Die Social-CEO-Strategie entfaltet Wirkung, wenn sie als integraler Teil der Gesamtkommunikation funktioniert. Hier gilt es noch einmal gründlich zu evaluieren, wie wirkungsvoll die Inhalte der Führungskraft mit Newsroom, Social Media, PR und Corporate-Influencer-Aktivitäten verbunden waren. Dabei lässt sich erkennen, ob Botschaften konsistent blieben und ob die Führungskraft strategische Schwerpunkte der Gesamtkommunikation sichtbar unterstützte.

Welche Potenziale gibt es?

Die Analyse sollte klar ausweisen, welche Wirkung die Social-CEO-Aktivitäten erzielten und damit aufzeigen, wo in Zukunft besondere Potenziale liegen. Sie macht sichtbar, welche Beiträge Vertrauen stärkten, welche Themen Resonanz entwickelten und wo die Kommunikation neue Impulse setzte. Daraus ergibt sich, welche Bereiche im kommenden Jahr stärker unterstützt, fokussiert oder professionalisiert werden sollten.

Checkliste: Social-CEO-Strategie überprüfen

Positionierung

- Autorität/Thought Leadership definiert

- Positionierung und Themenfokus konsistent

- Beiträge stützen strategische Ausrichtung

- Haltung sichtbar und nachvollziehbar

- Verbindung zu Newsroom und Gesamtkommunikation eindeutig

- Botschaften konsistent über alle Kanäle, aber kanalspezifisch ausgespielt

- Strategische Prioritäten unterstützt

Regelmäßigkeit und Qualität

- Inhalte in angemessener Frequenz

- Beiträge strukturiert, fachlich fundiert und anschlussfähig

- Hohe inhaltliche Qualität über das Jahr hinweg

- Klare Linie trotz operativer Anforderungen

Dialog

- Dialoge sichtbar und wertschätzend

- Gesprächsanlässe aktiv gesetzt

- Qualitative Resonanz dokumentiert

Unterstützung

- Redaktions- und Beratungskapazitäten verlässlich

- Briefings effizient und zielführend

- Themenvorbereitung und Monitoring strukturiert

- Rollen zwischen CEO und Team eindeutig

Risiken

- Kritische Situationen früh erkannt

- Reaktionen klar und abgestimmt

- Richtlinien und Sicherheitshinweise genutzt

- Belastungen sichtbar und adressiert

Wirkung

- Beiträge mit klarer Relevanz

- Resonanz quantitativ und qualitativ ausgewertet

- Erfolgsfaktoren erkennbar

- Potenziale für kommende Entwicklung sichtbar

(Kein) Jahres-Check: KI in der Kommunikation

Hier kann und will ich das Thema KI nicht ausklammern, denn zeitgemäße Kommunikation kommt heute ohne ihren Einsatz nicht aus. Doch zugleich ist es meiner Ansicht nach der Bereich, in dem sich am wenigsten standardisiert vorgehen lässt.

Das hängt zum einen damit zusammen, dass sich die Technologien so schnell weiterentwickeln. Zum anderen ist der Einsatz so unterschiedlich, abhängig von der Art des Unternehmens, den Voraussetzungen, der Branche, den Anforderungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Daher gibt es an dieser Stelle keine Checkliste, sondern einen Verweis: auf den StraeKI Breakfast Club, ein Format, das ich zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen ins Leben gerufen habe.

Hier befassen wir uns mit KI im Zusammenhang von Strategie und Kommunikation. Es gibt ganz aktuelle Informationen sowie spannenden Diskussionen. An den Veranstaltungen können Sie kostenlos teilnehmen. Dazu gibt es einen eigenen Newsletter. Er informiert über neue Termine. Hier gibt es Links zu unseren Publikationen zum Thema. Hier können Sie ihn abonnieren.

Erkenntnisse für das kommende Jahr strukturieren und umsetzen

Die aufwändige Arbeit der Evaluation und Analyse lohnt sich nur dann, wenn sich darauf konkrete Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung ergeben. Ergebnisse sollen messbar, verständlich und allen Beteiligten zugänglich sein. Dazu gilt es, eine klare Struktur zu entwickeln.

Ich hoffe, meine Denkanregungen und die von mir gewählte Struktur helfen Ihnen dabei. Zum Jahresbeginn und im weiteren Jahresverlauf gibt es dann hier Beiträge und Ratgeber zu den verschiedenen angesprochenen Kommunikationsbereichen. Wollen Sie als Erste davon erfahren? Abonnieren Sie meinen Newsletter!

–

Foto: Ira Ingenpaß, modifiziert mit Gemini Nano Banana

- Neu: Die Content-Ampel als kostenloses Online-Tool - 25. Februar 2026

- Meine Contentstrategie: Mit KI, nicht von KI - 4. Februar 2026

- Der LinkedIn-Contentstrategie-Canvas: Feld für Feld zu den richtigen Inhalten für die erfolgreiche Personenmarke - 28. Januar 2026